均等論に関する米国連邦巡回控訴裁判所判決

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許所有者が均等論の立証に必要な「具体的な証言と関連付けの論拠(particularized testimony and linking argument)」を提供しなかったという地方裁判所の判決を支持しました。レイナ判事は反対意見を述べて多数意見を批判しました。

NexStep, Inc. v. Comcast Cable Commc’ns, LLC, Case No. 2022-1815 (Fed. Cir. Oct. 24, 2024) (Chen, Taranto, JJ.) (Reyna, J., concurring in part and dissenting in part).

1.背景

(1)本件特許の概要

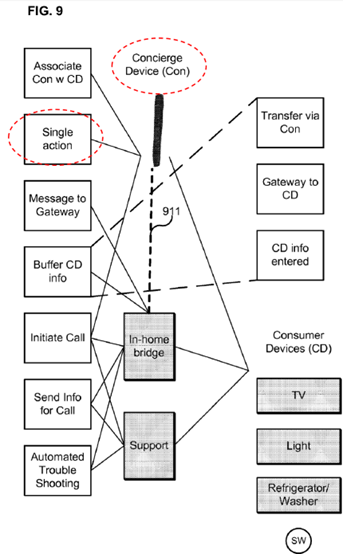

NexStep, Inc.(以下「NexStep」)は、技術的な顧客サポートを開始するための合理化されたアプローチを提供する「コンシェルジュデバイス」を対象とする米国特許第8,280,009号(以下「’009特許」)を所有しています。’009特許は、ユーザーの「単一のアクション」に応答して技術サポートを開始することについて説明しています。’009特許に係る発明のポイントは、カスタマーサービスサポートセッションを「単一のアクション」だけで開始することにあり、これによって、サポートセンターに電話をかけ、どの製品が故障しているかを特定するためにモデル、シリアル番号、またはその他の情報を提供しなければならないという、ユーザーの時間とすべての手順の煩わしさを節約できます。

クレーム1は、次のとおりです(下線および丸付数字は筆者による)。

クレーム1

1. A method of initiating a support session for a consumer device using a concierge device, the method including:

associating the concierge device with a selected consumer device;

responsive to a single action performed by a user, the concierge device communicating with a home gateway, including

causing the home gateway to buffer consumer device identification information for the selected consumer device and determine a support center for a support session; and

causing the home gateway to initiate the support session for the consumer device and to forward automatically the consumer device identification information during the support session, thereby allowing the support session either

to bypass an automated attendant or interactive voice recognition system or

to initiate an automated support protocol.

(試訳)

1. コンシェルジュデバイスを使用して消費者デバイスのサポートセッションを開始する方法であって、

コンシェルジュデバイスを選択された消費者デバイスに関連付けるステップと、

ユーザーが実行する単一のアクションに応答して、コンシェルジュデバイスがホームゲートウェイと通信するステップとを含み、

通信するステップは、

ホームゲートウェイに、①選択された消費者デバイスの消費者デバイス識別情報をバッファリングさせ、②サポートセッションのサポートセンターを決定するステップと、

ホームゲートウェイに、③消費者デバイスのサポートセッションを開始させ、④サポートセッション中に消費者デバイス識別情報を自動的に転送させるステップとを含み、

これによってサポートセッションが

自動応答システムまたは対話型音声認識システムをバイパスするか、または、

自動サポートプロトコルを開始すること

のいずれかを可能にする、方法。

クレーム1の「単一アクション」として、’009特許明細書には、「ボタンを1回押す」、「デバイスを振る」、または「音声(spoken word(s))」などが開示されています。

コンシェルジュデバイスは、ユーザーの「単一のアクション」に続いて以下の4つの特定の「トラブルシューティング」手順を実行した後、パーソナライズされたカスタマーサポートセッションを開始します。

①問題の製品の「消費者デバイス識別情報」を伝え、

②ユーザーのデバイスに「サポートセッション」を提供できる「サポートセンターを決定」することにより、関連製品をサポートする適切な技術チームを特定し、

③ホームゲートウェイに消費者デバイスのサポートセッションを開始させ、

④サポートセッション中にホームゲートウェイに消費者デバイス情報を自動的に転送させる。

このように’009特許は、サポートセッションを開始する前にユーザーが一連のアクションを実行する必要性を回避し、代わりに「ユーザーがテクニカルサポートを受ける前に追加の手順を実行する必要なしに、1つのアクションでサポートコールを開始できるようにする」、ユーザーフレンドリで合理化されたシステムを開示しています。’009特許によれば、ユーザーとデバイスとのやり取りを最小限に抑えることができます。

侵害が認められるためには、被疑侵害品は、トラブルシューティングの問題に対応するための上記①~④の4つを含む「通信するステップ」に相当する処理が、ユーザーによる「単一のアクション」に応答して実行される必要があります。

(2)本件特許に対する地方裁判所の判断

NexStepは、デラウェア州連邦地方裁判所(以下「地裁」)に、’009特許を含む2つの特許をComcast Cable Communications, LLC(以下「Comcast」)が侵害していると主張して訴訟を提起しました。’009特許とは別の特許(米国特許第8,885,802号)については、地裁によって非侵害の略式判決が下されましたが、問題の’009特許については、陪審裁判に進みました。

’009特許に関する当事者の争いでは、「単一アクション」に焦点が当てられました。NexStepは、Comcastのモバイルスマートフォンアプリケーション(My Account App)に含まれる3つのトラブルシューティングツールが’009特許を侵害していると主張しました。被疑侵害品においてこれら3つのツールのそれぞれを開始するには、スマートフォンのディスプレイ上の複数のユーザボタンを押す必要があります。Comcastは、トラブルシューティングツールのいずれかを使用するための前提条件として、「複数のアクション(複数のユーザーボタンの押下)」が必要であるため、自社のアプリケーションは、「単一のアクション」でトラブルシューティングに対応する処理を開始できる’009特許を侵害していないと主張しました。

NexStepは、被疑侵害品において一連の手順をまとめて実行した場合には単一のアクションとして適切に説明できるという見解に侵害理論を集中させ、3つのツールのそれぞれを使用するのに複数の手順が含まれていても、それらの手順は単一のアクションとして理解されるべきだと主張しました。例として、NexStep側の専門家であるSelker博士は、野球ボールを投げるという1つのアクションには複数の手順(ボールを拾い、向きを変え、手のひらに乗せ、投げる)が必要であると説明しました。陪審は、文言上の侵害はないという評決を下したものの、均等論に基づく侵害を認めました。

裁判後、NexStepは文言上の侵害を、Comcastは均等論に基づく非侵害を、それぞれ主張して、法律問題としての判決を地裁に求めました。地裁はNexStepの申し立てを却下し、Comcastの申し立てを認めました。地裁は、均等論訴訟の判例で要求されている「具体的な証言と関連付けの論拠(particularized testimony and linking argument)」をNexStepが提示できなかったことを理由にNexStepの証明が不十分であると判断しました。より具体的には、地方裁判所は、NexStep側の専門家であるSelker博士の証言には、判例で要求される具体性と分析が欠けていると結論付けました。とりわけ、地裁は、Selker博士が、被疑侵害品の特定のコンポーネントを特定しておらず、それらの特定のコンポーネントが関連するクレーム限定と均等であると結論付ける根拠を提示していないと指摘しました。結果的に、地裁は陪審評決を取り消した上で’009特許を非侵害とする法的判決を下しました。

NexStepは、地裁の判決を不服としてCAFCに控訴しました。

2.CAFCの判断

CAFCは、判例に照らして、均等論に基づく侵害が2つの方法のいずれかで証明され得ることを確認しました。1つの方法は、いわゆる、「機能・方法・結果テスト」であり、被告製品がクレームされた発明と実質的に同じ機能を実質的に同じ方法で実行し、同じ結果を得るかどうかを問うものです。もうひとつの方法は、いわゆる、「非本質的テスト(Insubstantial Differences Test)」であり、クレームされた発明と被告のデバイスまたはプロセスとの間の相違が「重要でない」かどうかを問うものです。

CAFCは、さらに、均等論に依拠する場合、特許権者は、クレームと侵害容疑者の製品またはプロセスとの全体的な類似性に関する一般的な証言だけでは不十分であり、侵害容疑者の製品またはプロセスの要素がクレームされた限定と均等である理由を「意味のある説明」で示さなければならないこと(少なくとも、クレームされた装置と告発された装置の両方の、機能、方法、および結果が何であるか、そして、それらの機能、方法、および結果が実質的に同じである理由を証明する証拠が必要であること)、陪審員が均等性の事実上の問題を決定する能力を裁判所が疑ってはいないものの、陪審員がその能力を活用できるようにするためには、特許権者の主張は「具体的な証言と関連付けの論拠」の形で提示されなければならないこと、等を確認しました。そうしてCAFCは、特許権者に「具体的な証言と関連付けの論拠」が欠けている場合、法律問題としての均等論を一貫して否定してきたことを明言しました。

これらを踏まえ、CAFCは、機能・方法・結果テストに依拠して、均等論に基づく「単一アクション」の制限が満たされていることを証明しようとしたSelker博士の証言に着目しました。ところが、Selker博士の証言は、被疑侵害品が本件特許と均等であるという結果論的な説明に終始しており、被疑侵害品において「ボタンを複数回押す場合」と、本件特許の「単一アクション」とが同じ機能であり、同じ目的を持つという証言の論拠が一切、示されないものでした。

CAFCは、Selker博士の証言が必要な「具体的な証言と関連付けの論拠」を提供できておらず、NexStepの侵害理論は均等論に基づく「侵害を証明するために必要な特定の証拠要件」に準拠していないため、法的に不十分であったと判断しました。

NexStepは、訴えにおいて、「具体的な証言と関連付けの論拠」の要件に対する新しい例外を採用すべきだとも主張していました。NexStepによれば、特定の「容易に理解できる」技術については、特許権者は熟練した技術者(Selker博士のような)による「具体的な証言と関連付けの論拠」を提供する必要がなくなります。しかし、この主張について、CAFCは、過去の判例と、「具体的な証言と関連付けの論拠」を要求する根拠となる方針の両方に反することを理由に却下しました。また、CAFCは、そもそも、「具体的な証言と関連付けの論拠」を説示した判例自体において議論となった特許が「容易に理解できる」技術に関するものであったことから、NexStepの主張に説得力が欠けていると指摘しました。

CAFCは、基礎となる技術の複雑さや単純さに関係なく、「特定の証言と関連づけられた議論」が必要であり、問題となっている技術に関係なく、特許権者は陪審員に「具体的な証言と関連付けの論拠」を提示して、陪審員が均等論を誤って適用して均等論の「適切に限定された」役割から逸脱しないようにする必要があると説示しました。そうして、地方裁判所の判決を支持しました。

なお、部分的な反対意見として、レイナ判事は、以下の点を指摘し、多数意見を批判しました。

(1)NexStepが提出した証拠の全体を無視し、均等論に基づいて侵害を証明するために、特許権者に専門家証言を義務づける新たな規則を課している。多数意見は機能・方法・結果テストに関する専門家証言に注目し過ぎており、他の文脈において陪審員が受け取った他の証拠を無視している。Selker博士は合理的な陪審員がNexStepのために見出すことができる実質的な証拠を全体として提示している。

(2)均等論に基づく侵害を証明するために全ての場合に専門家証言を要求する「厳格な(rigid)」新しい規則を課している。非本質的テストの場合は、特許権者は、クレームされた装置と被疑侵害品との間の非本質的な相違について立証する証拠を提示しなければならないが、技術が簡単な場合には専門家証言に依拠しなくても立証することは可能である。

3.コメント

CAFCは、均等の成立を立証するためには特許発明に関わる技術の複雑さに関わらず、「具体的な証言と関連付けの論拠」を要し、しかも、それが適切に実施されることが必要であることを判示しました。したがいまして、均等論を争う特許権者には、事案に関する十分な技術知識を有する証言者によって、均等立証手法(機能・方法・結果テスト、非本質的テスト)に従う的確な対比説明が実施されるよう、訴訟準備をすることが求められます。

[情報元]

1.McDermott Will & Emery IP Update | November 7, 2024 “Equivalence Requires Element-by-Element Proof With Linking Argument”

https://www.ipupdate.com/2024/11/equivalence-requires-element-by-element-proof-with-linking-argument/

2.NexStep, Inc. v. Comcast Cable Commc’ns, LLC, Case No. 2022-1815 (Fed. Cir. Oct. 24, 2024) (Chen, Taranto, JJ.) (Reyna, J., concurring in part and dissenting in part) (判決原文)

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1815.OPINION.10-24-2024_2408132.pdf

[担当]深見特許事務所 中田 雅彦